대학교재로 AI를 교육하여 제작된 글입니다.

핵심 과학 질문

- 가을철 소스–싱크 전환(source leaf → 저장기관)에서 비구조성 탄수화물(NSC: 전분·자당·과당·포도당)은 어떻게 분배·축적되는가?

- **전이금속(Fe, Cu, Mn, Zn, Ni 등)**은 광합성·호흡·산화환원 신호·막 수송에서 어떤 조효소/전자전달 역할을 담당하며, 이 지표들을 이용해 저장 진행도를 어떻게 추적할 수 있는가?

- 배터리/슈퍼커패시터 분야의 전이금속 기반 전극·촉매·분광법을, 식물의 전분·기름·프룩탄 저장 연구에 어떤 방식으로 “오페란도(operando)”로 이식할 수 있는가?

배경 요약

- 저장 형태:

- 잎·줄기·뿌리의 저장 조직(주로 암화분화된 아밀로플라스트)에 전분으로 축적.

- 종자·과실은 **트라이아실글리세롤(TAG)**과 단백질 저장체 비중↑.

- 일부 초본은 프룩탄을 액포에 저장(가역적 삼투·에너지 버퍼).

- 수송 경로: 잎(소스)에서 합성된 자당이 **체관(Phloem)**을 통해 싱크(뿌리, 괴근·구근, 과실·종자)로 이동하며, 싱크에서 전분/지질로 재합성.

- 가을 시그널: 광기간 단축/온도 하강/수분 스트레스 → ABA·당 시그널 변화, 일부 조직의 호흡률/당 대사 재프로그램 → 저장 효율↑.

(상기 내용은 Campbell·OpenStax·Life 등 표준 생물학 교재의 ‘식물 대사/수송/저장’ 단원을 요약한 것입니다.)

전이금속과 식물 에너지 대사의 “만나는 지점”

- 광합성 전자전달의 TM 허브

- Fe–S 단백질(페레독신), 시토크롬(b6f; Fe 중심), 플라스토시아닌(Cu 단백질), PSII OEC의 Mn₄CaO₅ 클러스터 → 탄소고정 전(前) 단계의 전자흐름 지표.

- 가을철 광화학 용량 저하를 TM-의존 단백질의 산화환원 상태로 간접 감지 가능.

- 호흡/당 대사의 TM 효소

- 시토크롬 c 산화효소(Cu/Fe), 과산화효소·카탈라아제(헤미단백질; Fe), SOD(Cu/Zn·Mn 동종효소) → 저장조직의 ROS–대사 균형을 반영.

- 막 수송/이온 대사의 TM

- Zn/Mn은 여러 전이효소의 구조·촉매 안정화에 기여, Ni는 우레이스 등 질소 회수 과정에 관여(종자 충실도 간접 관련).

에너지 저장 기술의 기법을 식물에 이식하기: 실험 디자인

1) 조성·형태 가시화

- 전분 지도화: 루골(I₂/KI) 정량 염색(빔-세기 정규화) + μ-라만/나노-IR로 전분/셀룰로오스/리그닌 분포 동시 맵핑(아밀로스/아밀로펙틴 피크 분리).

- 지질 저장체: Nile Red/BODIPY 염색 + 공초점; 종자/과실은 LC–MS 추적으로 TAG 프로파일링.

- 프룩탄/자당: 액포 분획 후 HPAEC-PAD 정량.

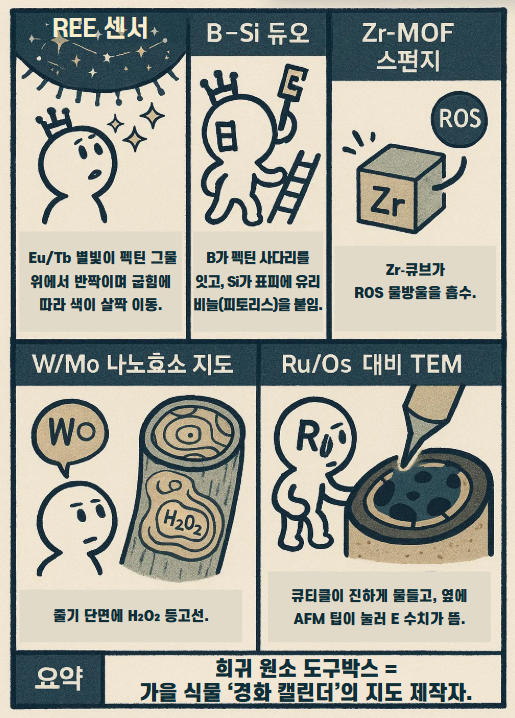

2) TM 시그널 기반 “전기화학적” 모니터링

- 미세전극(Electrochemical leaf/vacuole probing)

- MnO₂, Fe₂O₃, Ni(OH)₂ 나노구조 전극을 미세 패치로 제작 →

- 자당/포도당 산화 효소(글루코스옥시다아제/인버타아제)와 결합한 **비표식 전류 검출(chronoamperometry)**로 싱크 부하 속도 추적.

- **임피던스 분광(EIS)**로 액포막/정세포막 이온동역학(프로톤 펌프 활동 지표) 측정.

- MnO₂, Fe₂O₃, Ni(OH)₂ 나노구조 전극을 미세 패치로 제작 →

- ROS 플럭스 리포팅: Fe₃O₄(마그네타이트) 나노자임의 과산화효소 유사 활성으로 H₂O₂ 생성률을 현장 검출 → 전분 합성/분해 전환점 표시.

- 오페란도 라만/XRF(미세 X-선 형광): 잎맥/저장조직에서 Fe/Mn/Cu 분포와 전분 신호를 동시 취득 → TM 재분배 ↔ 저장 진행 상관분석.

3) 동역학·분배 해석

- ¹³CO₂ 펄스–체이스 + 레이저 절삭-HPAEC: 잎→체관→저장기관으로의 라벨링 탄소 흐름 속도계수(ktrans) 추정.

- 소스–싱크 모델 적합:

- 상태변수: 잎 자당 생산률(Psuc), 체관 전도도(Gphloem), 싱크 용량(Csink), 전분 합성속도(kstarch), 전분 가수분해(ksdeb).

- 공변량: EIS 지표(막 임피던스), TM-라만/ XRF 신호, ROS 레벨.

가을 시나리오별 “실험 체크리스트”

- 초가을: 광합성 활발—소스 강함

- 자당 유출↑, 싱크 조직 전분 합성효소(AGPase) 활성↑(Mg²⁺ 의존이지만, 병행 지표로 Fe–S/플라스토시아닌 신호 안정성 확인).

- 중가을: 야간 저온—호흡 리모델링

- EIS에서 막 임피던스↑ → 저장세포 이온 이동성↓; ROS 완충능(Fe-헤미 효소) 점검.

- 만추/낙엽 전: 잎 동원(mobilization) 가속

- 전분→가용당 전환↑, 체관 부하 속도 전극 신호로 피크; 싱크(뿌리/괴근) 전분顆粒 직경↑.

데이터 해석 루브릭

- TM 신호 ↔ 에너지 저장의 인과성?

- XRF의 Mn/Fe 재분배 변화가 전분/지질 신호 변화보다 선행(leading indicator)하는가?

- 막 동역학–대사 커플링

- EIS에서 CPE(상수 위상 소자) 지수 변화 ↔ 액포 pH/당 축적량과의 공분산 검정.

- ROS–저장 효율 최적점

- H₂O₂가 전분 분해 개시와 정량적 상관(피크 동시성)인지, 혹은 단순 스트레스 마커인지 분리.

실험 세트

- 샘플링: 같은 개체에서 초가을→중가을→만추 3시점, 잎위/엽맥 거리 정규화 채취.

- 분석 파이프라인:

- 현미염색·공초점/SEM(전분顆粒·기름방울·체관 구조)

- 전기화학(전극 패치): CA/EIS, 효소-커플드 자당/포도당 센싱

- 분광/이미징: μ-라만(전분/리그닌), XRF(Fe/Mn/Cu), CLMS(지질)

- 대사체 정량: HPAEC-PAD(당류), GC–FID/MS(지방산)

- 모델 적합: ktrans, kstarch, Csink 추정 + TM/ROS 공변량 투입

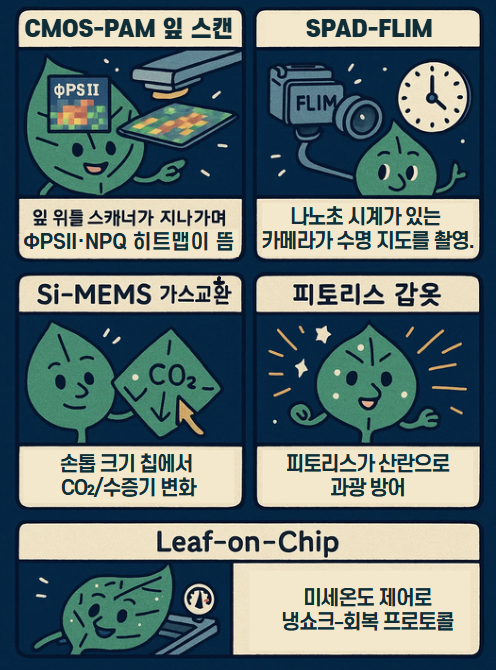

인포그래픽 기획

- 패널 A: “식물 배터리” 회로도

- 잎(소스) = “발전기”, 체관 = “전선”, 저장기관 = “캐소드 창고” 아이콘.

- 전이금속 캐릭터(Fe, Cu, Mn)가 전자 꾸러미를 들고 달리는 컷.

- 패널 B: 저장지도(Heatmap)

- 잎/줄기/뿌리 단면에 전분(보라), 지질(노랑), 프룩탄(하늘) 오버레이.

- 패널 C: 오페란도 측정

- 전극 패치(Fe₂O₃/MnO₂), EIS 보데 플롯의 만화화된 곡선, 말풍선: “임피던스 상승! 동원 시작?”

- 패널 D: 타임라인(초가을→만추)

- 전분량↑, 자당 플럭스↑/↓, XRF의 Fe/Mn 강도 변화 3중 그래프.

요약

- 가을철 식물은 자당 수송 → 전분/지질/프룩탄 축적으로 에너지를 “저장 모드”에 최적화한다.

- 전이금속은 전자전달·산화환원·막수송·ROS 조절의 핵심 축이며, 배터리·슈퍼커패시터 분야의 TM 전극/분광/EIS 기법을 차용하면 저장 진행을 비파괴·실시간으로 추적할 수 있다.

- 권장 워크플로우: 전분/지질 지도화 + TM/ROS 전기화학 센싱 + 소스–싱크 모델링을 묶은 멀티모달 분석.

참고: 본 인포그래픽은 대학원 수업/세미나용 요약입니다. 실제 연구에서는 표준화된 샘플링·교정·오류막대 표시를 적용하세요.

'과학 과자' 카테고리의 다른 글

| 가을 식물의 자기(磁氣) 성질 × 자성 금속·로보틱스 기법 (0) | 2025.09.28 |

|---|---|

| 가을 식물의 환경 감지 능력 × “미량 원소” 기반 바이오센서 (0) | 2025.09.27 |

| 가을 식물의 나노 구조 × 탄소 나노기술 (0) | 2025.09.25 |

| 나노기술×탄소 원자, 가을 식물의 나노 구조:CNT · 그래핀/GO · 카본 닷 · 라만 탄소 신호 · 카본 기반 AFM/전자 현미경 (3) | 2025.09.24 |

| 🍁 가을‧우주‧방사선: “내방사선 원소”로 해부하는 식물의 스트레스 대응 회로 (0) | 2025.09.23 |